タノ先生

タノ先生今回の記事では、

私が国家試験に合格した勉強法について

お伝えいたします。

多くの人からのアドバイスと、

科学的に効果があった勉強法をまとめした。

試験・勉強に取り組む方の力になれればと思います。

ちなみに・・・公認心理師試験

公認心理師試験は,公認心理師法第5条に基づき「公認心理師として必要な知識及び技能」について行われる。 また,同法第2条では「保健医療,福祉,教育その他の分野において,心理学に関する専門的知識及び技術をもって」公認心理師の業務を行うこととされている。

一般財団法人 日本心理研修センター

目的と目標

勉強の初めは【目的】を言語化ところからでした。

「試験に合格する!」は目標です。

これではフワっとしていて、目指す先が分かりません。

「何のために合格したいか」が目的です。

私の場合、小学校の教師を退職した直後でした。

肩書きも資格もない中、それでも教育には携わりたい。

その時、活動に説得力が欲しいと思いました。

資格をとり、説得力と自信をもって伝える人になる。

これが私の目的でした。

これをノートやスマホのメモに書き、知人にも伝えました。

そうやって「勉強の目的」を言語化することで、迷った時の指針になりました。

これが勉強のスタートです。

試験分析

次に、試験の分析を行います。

先程の「試験に合格する」というフワッとした目標をしっかりと捉えていきます。

つまり「どうすれば合格するのか」を数字で表すのです。

公認心理師試験の合格基準を調べました。

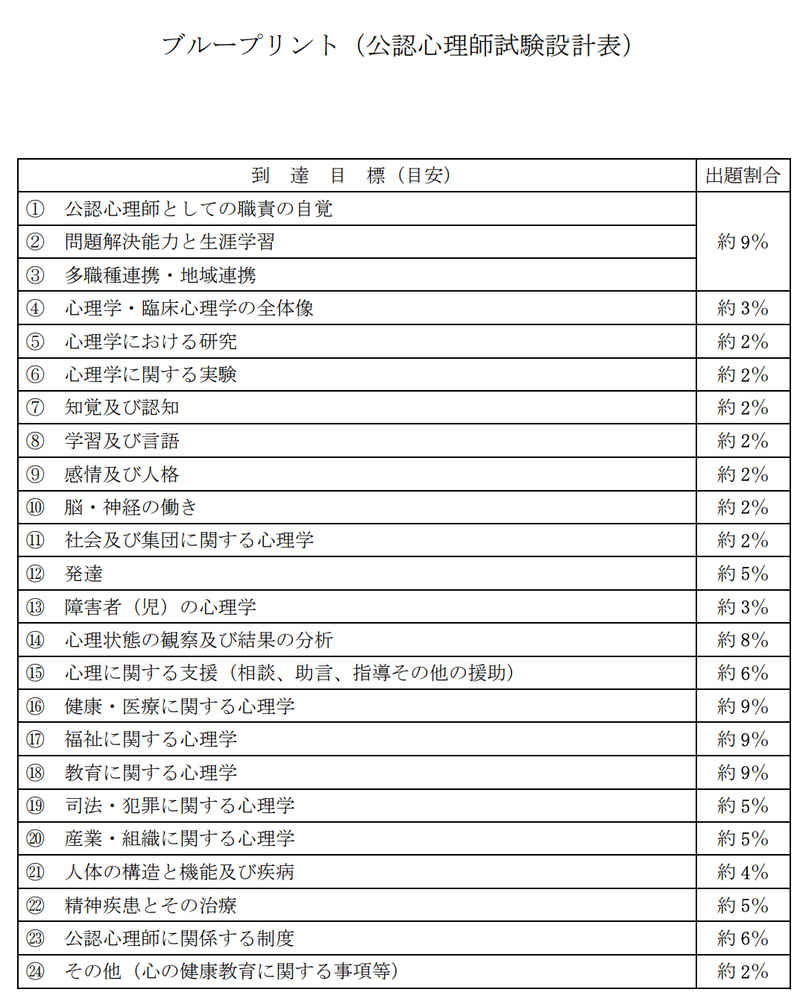

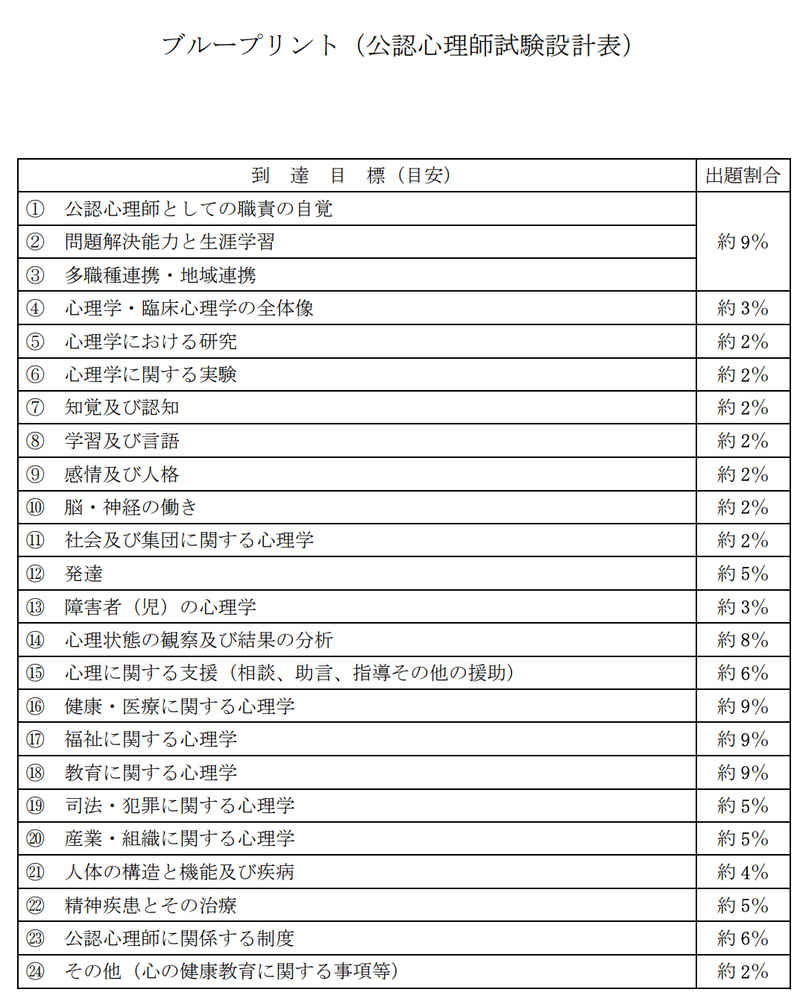

※試験概要の全て:ブループリント

(1)《問題数と時間》

・230点満点中最低138点以上。(60〜65%)

・午前77問、午後77問、計154問が出題。

・各120分(2時間)

・一般問題は116問(1点)

・事例問題は38問(3点)

となります。

事例問題は3点!全て正解で114点です。

配点の大きさが分かります。

さらに、公認心理師試験では、

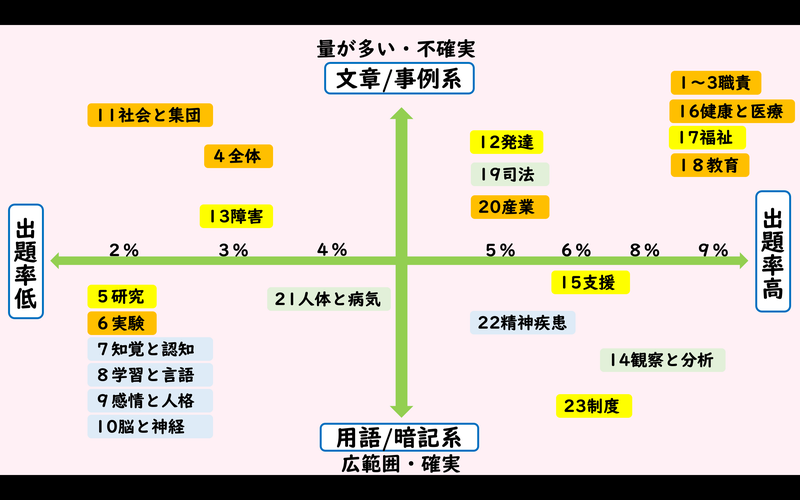

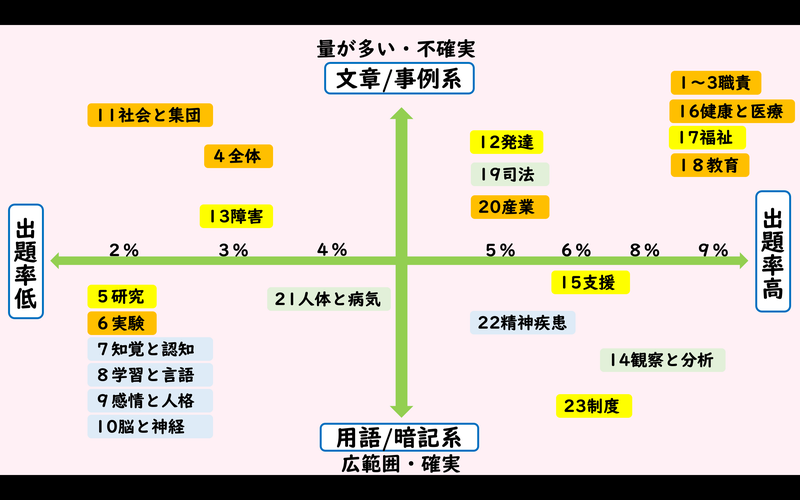

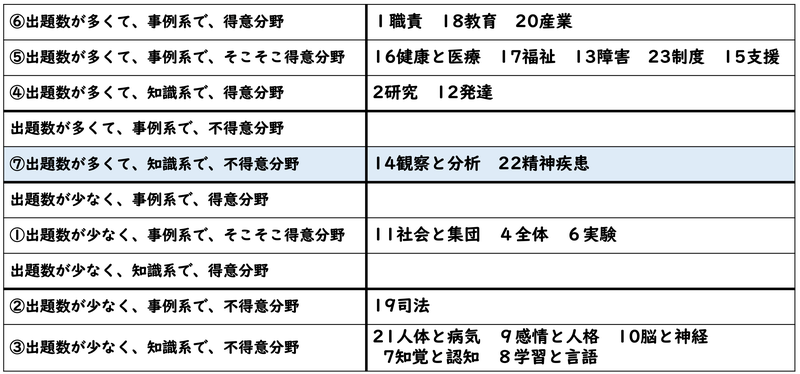

ブループリントという 試験設計表が示されています。

各分野の出題割合が示されています。

つまり

・24分野あり、出題割合のばらつきがある。

・割合が大きいのは、事例への対応が問われる

1〜 3「公認心理師としての職責」

16〜19「福祉・教育・司法」

・一方で2%の問題は知識を問われる分野

また、さらに色々なサイトを見てみると、

《出題傾向》

・5肢択一(5つの選択肢から1つを選ぶ)約110問

・4肢択一(4つの選択肢から1つを選ぶ) 約20問

・5肢択二(5つの選択肢から2つを選ぶ) 約20問の3種類

※適切選択は約120問、不適切選択は約30問

《難易度》

☆難易度A(26問)

5つの中から完全にランダムで選ばざるを得ない難問。

☆難易度B(66問)

正解の選択肢を2つor3つまで絞り込むことが出来る問題

☆難易度C(62問)

比較的正解を1つに絞り込みやすい問題。

ここまで分かります。

最後に戦略を立てます。

・事例問題で得点を取り、難易度Cを確実に得点。

・事例問題は38問。全問正解で114点。

・難易度C は62問。全問正解で 62点。

→事例問題と難易度Cで176点。7割で105点。

→事例問題AとBで92問。5割で46点。

⇨合計で151点

このように「数字」で分析することで、

「どれだけ得点すればいいか」が明確になります。

過去問:赤本(5回繰り返し・解像度を上げていく)

といっても、最初から戦略通りにはいきません。

そもそもテキスト選びで私は失敗しました。

そして最終的に私が使ったテキストはこれだけです。

この一冊をひたすらやりました。

なぜこの本を選んだかというと、

・過去問全てと模試が収録

・基本的な知識まとめと解説がある

・難易度を三段階で表していて「捨て問」も分かる

が理由です。

今回の心理の試験は、重箱の隅をつつけば専門家でも分からない問題があります。

そのため、まず過去問から傾向をつかむことが大切です。

1回では分からないので、一冊を繰り返し解きます。

そうして、最終的にはただ解くだけではなく

正答以外の選択肢や、正当の根拠をもてるように、

掘り下げることが重要になります。

このあたりは、この動画がおすすめです。

その理由をしっかり解説されています。

※リンク先は心理カウンセラーの試験対策の動画です

今回私は5回繰り返しました。

・・・こう書くと多く思えると思います。

ですが、段々と早くなります。

1回目:850問

→2回目:不正解の400問のみ

→3回目:不正解の200問のみ

という風に解く問題が減っていくからです。

仕事しながらでしたので、

1周目には2ヶ月くらいかかりましたが、

2周目は1ヶ月、3回目は2週間、

4回目・5回目は1週間かからなくなりました。

回数が増えると問題集というより、参考書のようになります。

半年の期間をとり、それぞれのスケジュールとしては、

1周目(2ヶ月):分からない問題だらけ。心が折れるがとにかく終わらせる。

2周目(1ヶ月):できる・できない問題がはっきりしてくる

3周目(1ヶ月):得意な分野を伸ばし・苦手範囲を穴埋め

4周目(2週間):講座・模試の曖昧な点を復習していく

5周目(2週間):試験前の最終確認

こんな感じでした。

半年間ですが、合計しても6ヶ月にはなりません。

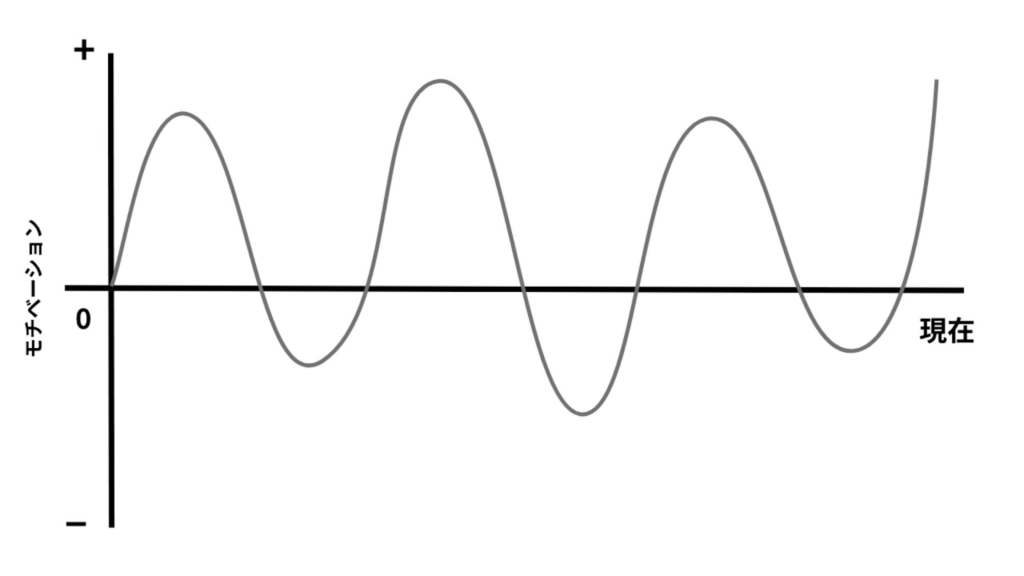

その理由は、何度も心が折れたからです。

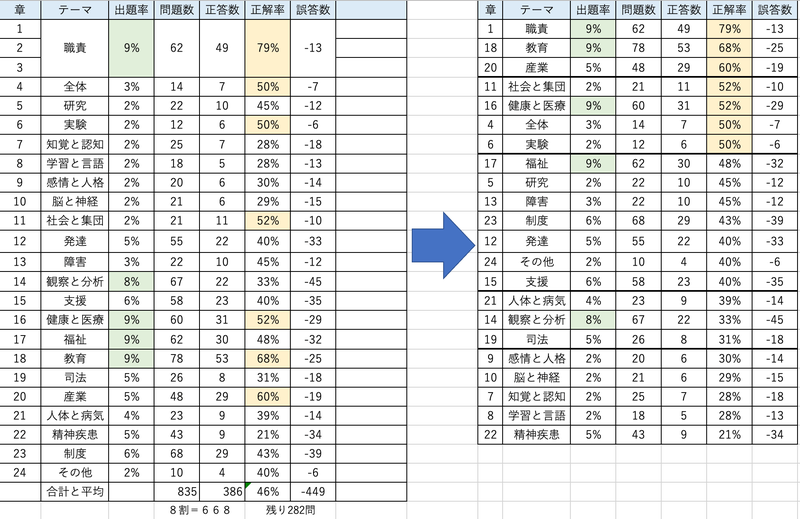

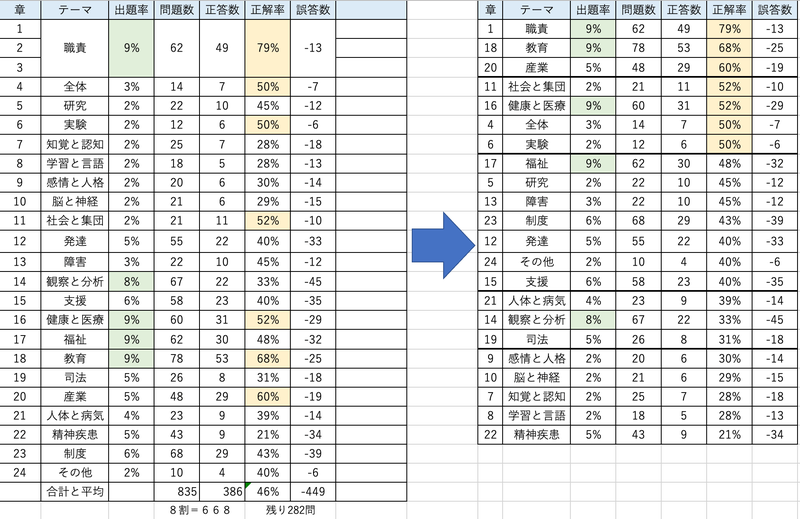

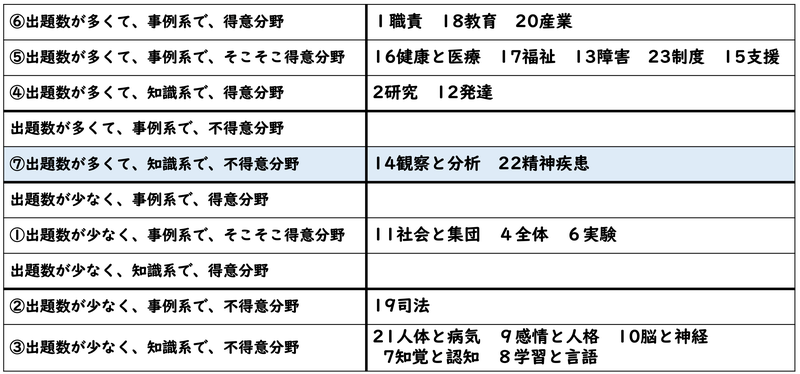

当時の私の過去問終了時の分析です。

上から分かるように、正答率50%以下が多かったです。

頑張っても、全然成果が出ず、勉強できない時期もありました。

そこで、大切にしていたことがあります。

それは、セルフ・コンパッションです。

これは、自分を思いやるという心理用語です。

勉強ができない時も「そんな時もあるさ」と自分を慰めます。

そうするうちに、最初の目標を思い出します。

資格をとり、説得力と自信をもって伝える人になる。

決して自分を責めてはいけません。

そのためにはギリギリのスケジュ ールを立てないことです。

怠けるのは良くないですが、挫折やできないことも考え、少し余裕をもってスケジュールを作りましょう。

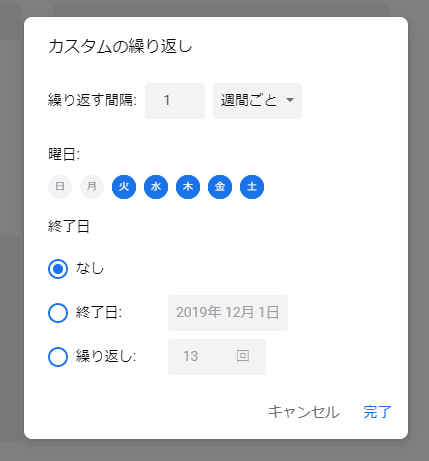

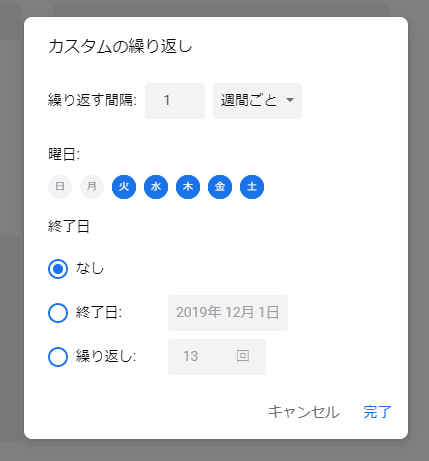

時間:Googleカレンダー(勉強時間を確保)

一方で、人は怠ける生き物です。

日々の忙しさやその他の誘惑に負けます。

それを本当の意味で打ち破る唯一の手段があります。

それは「習慣」です。

ここで誤解にならないようにいうと、

「習慣=意思の強さ」ではありません。

逆に、意思が弱い人ほど、習慣の力を使う必要があります。

「よしがんばるぞ!!!」は、持続しません。

そうではなく当たり前にするのが習慣です。

ちょうど「歯みがきする」ように。

歯磨きは頑張らない。

でも、しないと気持ち悪いし、大体同じ時間にやります。

また、手順も考えなくても覚えています。

歯ブラシを濡らし、歯磨き粉をつけ、磨き、うがいする。

これを毎日繰り返してますが「努力」とは呼びませんよね?

勉強も同じです。もし難しいなら、ITの力も借りてみましょう。

私の場合Googleカレンダーを使いました。

繰り返し機能・数分前に教えてくれるリマインドもあります。

私が重宝したのは「家族カレンダー」です。

家族共有のGoogleカレンダーに入力することで

「この時間は勉強」と分かってくれて集中させてくれました。

社会人の方は、特にまとまった勉強時間の確保が難しい。

でも、まとまった1〜2時間の集中の時間は絶対必要でした。

理解が得られるように、そんな工夫もおすすめです。

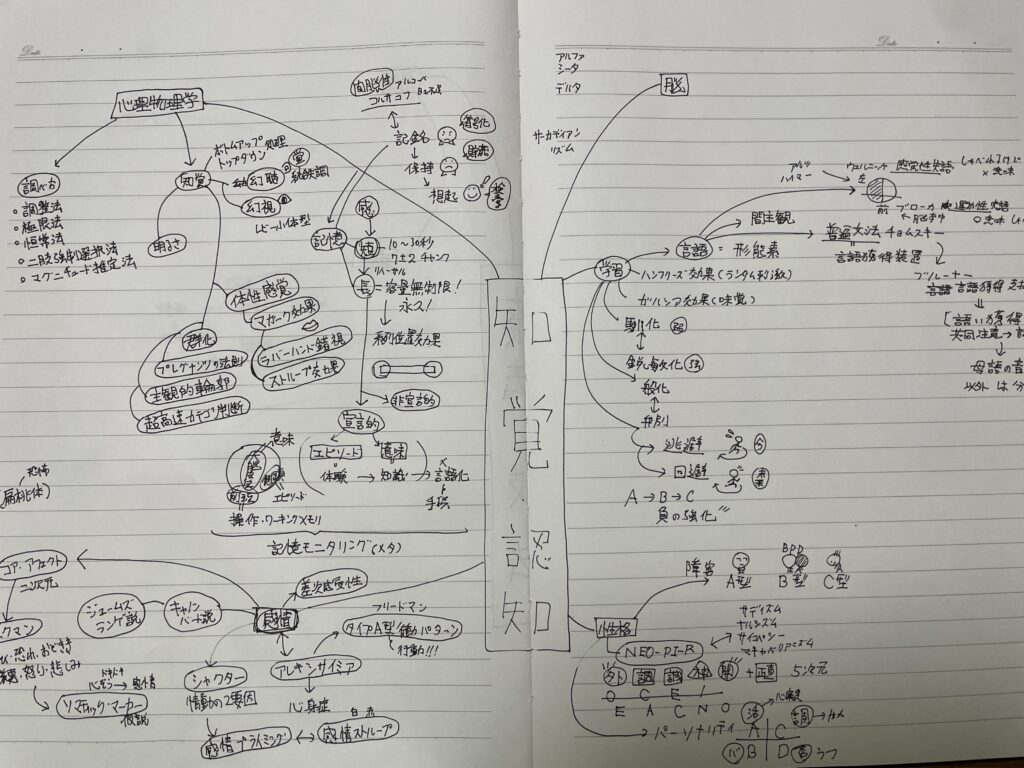

アプリ:Evernote(メモ・検索)

ここからは、具体的な学習方法です。

2回目以降は、用語をメモするようにしました。

ですが、分からない単語の方が圧倒的に多い。

ノートにメモしても、探すのが大変でした。

最初のノートはこんな感じでした。

1〜2ヶ月の直前の時期には力を発揮しましたが、まとめるのに時間がかかり、その間にどんどん内容を忘れていきました。

・すぐにメモする

・探すのを早くする

この2つを満たしたのが、Evernoteです。

Evernoteはメモ型のノートアプリです。

ですが、カテゴリごとにまとめたり、写真を追加したりできます。

また、文字の検索ができるため、瞬時に探したい内容を見つけられます。

↓実際の画面

Evernote使用画面

「あの単語どういう意味だっけ?」

「この内容、前にもあったな・・・」をすぐに確認することで、

記憶は定着しやすくなります。

記憶の定着は、参照回数と結びつきの強さです。

このEvernoteを使うと、電車でも隙間時間でも気になった時に確認できます。

調べて、メモ。

内容を調べたら、文や画像を付け足していく。

画像も一緒に添付できるので、視覚的にも効果的でした。

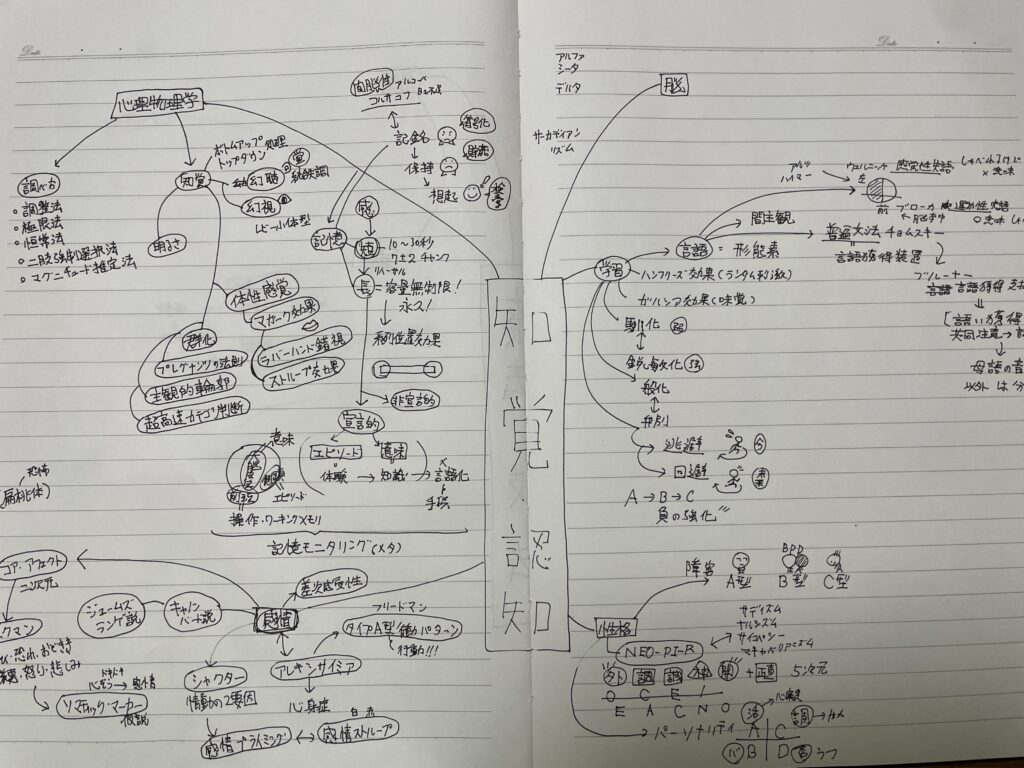

ノート術:メモリーツリー(関連を捉える)

Evernoteの長所は、手軽さと検索です。

一方で弱点は「関連性を捉えづらい」です。

知識は「点」では定着しづらい。

知識同士を「線」にし、カテゴリで「面」にした時に、長期記憶化します。

関連を捉えるためにおすすめの方法は、メモリーツリーです。

メモリーツリーは、その名の通り樹木の枝を伸ばすように、

単語や内容をつなげて記録する方法です。

この時大切なのは1ページでまとめることです。

「一目」で繋がりを理解することで、頭ではなく目と手で覚えます。

頭でつなげるのは重要ですが、ページをまたいで行うと脳の処理に余計な負荷をかけます。

この方法はドラゴン桜でも紹介されています。

ご興味がありましたら、こちらを参照ください。

これに加えて、先程のルーズリーフノートを活用しました。

まとめると、

①Evernoteで手軽にメモ

②メモリーツリーで関連を把握

③細かい情報をルーズリーフノートで記録

この3つを使うことで、記憶と記録を結びつけていきました。

動画:YouTube(能動的・クイズ・深堀り)

ここまでは、

記録するといういわばインプットとアウトプットの中間でした。

私が紹介する記録方法は、能動的なインプットのため、それだけでも効果があります。

ですが、定着には知識の確認が必要です。

模試や過去問でもいいですが、1つをじっくり行うと時間がかかります。

それは直前期の1〜2ヶ月で行い、まずは短い時間にたくさん確認しましょう。

そのための有効な方法が動画です。

講座:オンライン動画(知識を1つの形にする)

YouTube動画は、広く浅く確認するために有効です。

ですが、Evernoteの時と同じく、知識は線・面が重要です。

また、今回は「深さ」も問われる試験となります。

「なぜその答えになるのか」「なぜ他は間違いなのか」はもちろん、

「制度の考え方」「歴史背景」「単語の捉え方」などは、無料の動画では限界があります。

そのため、おすすめは予備校などの講座です。

費用がかかりますが、合格のために講師が練ったものです。

最近はオンラインアーカイブもあり、何度でも視聴することが可能です。

個人的には、この動画を見たことで合格できたと思っています。

※案件じゃないです

正直「知識を結びつける」ことが一番難しいです。

確かな知識がない丸暗記では、出題者に少し捻られたらアウトです。

ですので、知識の深掘りをすることはとても大事です。

また、模試もセットでついてくることがあります。

特に直前の時期に公開が始まります。

私は河合塾のファイブアカデミーを受講しました。

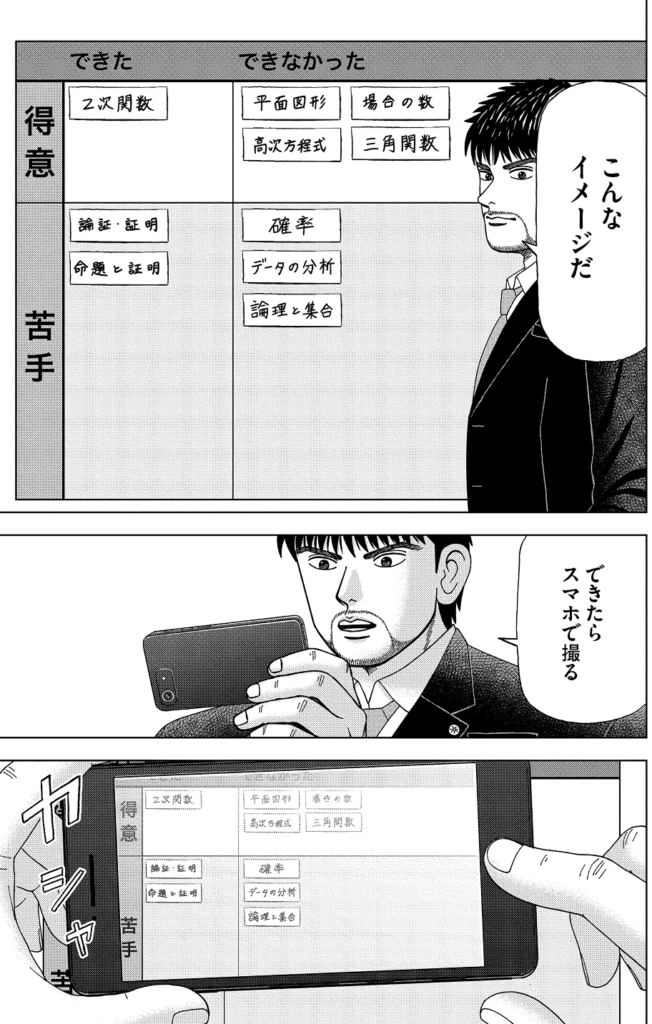

全体:模試(実力を測る・穴を埋める)

そして、やはり王道は模試です。

実力を測り、穴を埋めることができます。

大事なのは、点数そのものではありません。

どこができて、どこが苦手なのか。

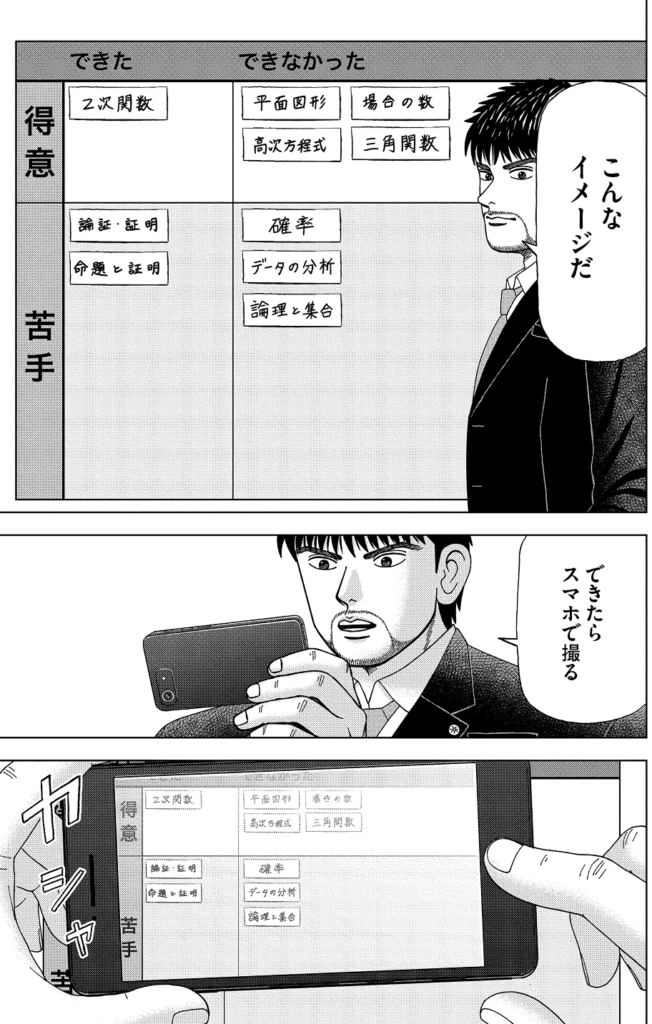

イメージはドラゴン桜に出てきた四章限での分析です。

そして、分析の時に立てた得点とどれくらい開きがあるか。

それを見直してみましょう。

ちなみに、少し余談ですが、私は模試で一度も合格点をとったことがありませんでした。

すべて10〜20点点足りずに絶望していました。

でも、自信のないままテストに望むことが一番恐ろしい。

何をしたかというと、

試験前日に前回試験を印刷して解きました。

赤本は5周終了済み。できないわけがありません。

当然8〜9割近くとれました。

でも、それが不思議と自信になりました。

最後に

国家試験の勉強法、いかがでしたでしょうか。

実体験に基づいたレポートでした。

分かったことは、勉強方法ともう一つ。

勉強に対する心構えでした。

プレッシャー・焦り・不安・怠けなど、

そんな気持ちと向き合い、認めることが大切でした。

ちなみに不安になった時は、

Facebookのコミュニティにコメントして、アドバイスをもらいました。

また逆にもらったアドバイスをまとめて投稿もしました。

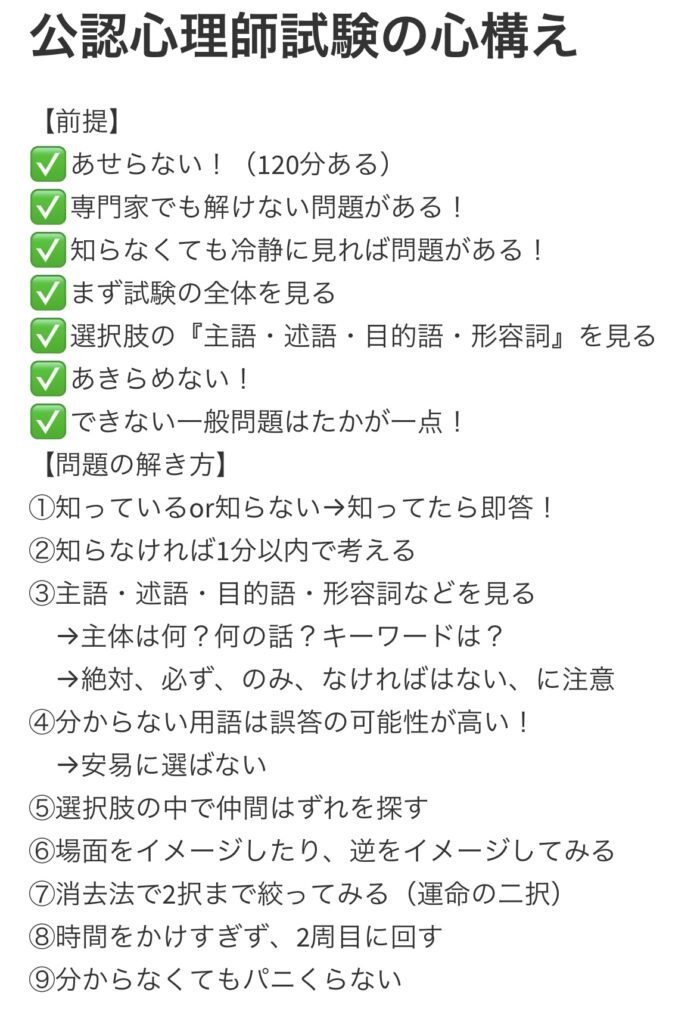

以下は、試験1週間前の投稿でし。

目的・目標・分析・戦略・積み重ねはしてきた。

そこまで頑張ってきたことを信じて向かうだけ。

合格が目的ではなく、

合格して何をしたいのか、勉強の先になにを目指すのか。

そんなモチベーションが一番大切です。

読んでくださったあなたの目的が果たせれますように。

応援しています!